関東地方、今日も冷たい雨が降って寒かったですね。

ですが明日は、いきなり暖かいらしいです。

寒さとこのところの寒暖の差の激しさで、多くのひとが体調を崩しています。

わたしも昨日、ちょっと風邪気味かな・・という感じでした。

でも踊ったらスッキリし、今冬もこれといって本格的な風邪はまだひいていません。

先日、夜中に悪寒がして汗が出て朝起きたらスッキリしていた、というプチ風邪みたいなのはひきましたが・・。

みなさんもお気をつけてくださいね。

わたしは時々、枇杷の葉のお風呂に入ります。

乾燥した枇杷の葉を煎じて、その汁をお風呂に入れて入るのです。

和のハーブ風呂です。

薬草風呂とも呼びます。

枇杷は万病に効くと言われていますが、いいです。

体は温まりますし、肌にも良いですし、ぐっすり眠れます。

女性にもいいはずです。

ところで風邪をひく、と日本語では言いますけれど、最近は「うつされた」と言うひとが多いのが気になります。

いつだったか、ジムで咳き込んでいる人がいたので「大丈夫ですか」と尋ねたら、「えぇ、会社で風邪をうつされたんです」と返事が返ってきたので、驚きました。

ウイルスや菌に妙に神経質になっているひとも多くいます。

この女性も、声に険がありました。

でも、現実として菌はどこにでもあります。

それにどのような影響を受けるかというのは、そのひとの体調と免疫性に大きくかかわっています。

風邪をひかないためには、とりあえず、マスクよりもなによりも、強い免疫力を持つことです。

健康な体と免疫性が、最良のマスクです。

免疫性をあげるには、いろいろな方法があります。

まず、普段から菌と一緒に生活すること。(むやみやたらと殺菌するのは良くない。殺菌作用のある石鹸、ジェル、そしてウエットティッシュなどは避けたほうが良い。)

体に良くないものを摂取しないこと。(化学調味料や着色料の多く入った食べ物や、インスタント食品などの食べ物、酒、タバコなどなど)

循環しておくこと。(水分を普段からとって尿として排泄し、便秘にならないよう食物繊維をとり適度の運動をする。運動して汗もかく。)

ストレスをためこまないこと。

良質の睡眠をとること。

体を動かし、きたえること。

腹式呼吸をすること。

瞑想を定期的にすること。

こころ安らかに笑顔で生活すること。

愛するひとと抱き合うこと。

笑うこと。

人生を愛すること・・。

な〜どなどが、免疫性をあげるものとして言われています。

これらを複合的に処方すると、免疫はぐ〜んと上がります。

また、乾燥すると、喉や鼻の粘膜も乾燥しますので、風邪をひきやすくなります。

ジムの女性も、ひとに風邪をうつされた、というよりは、会社という空気の乾燥した風通しの悪い空間に長時間座っている、という悪条件が大きく影響していると考えられます。

保湿をすることと、水分を日頃からとることも予防につながります。

ビタミンCを多くとることも良いと言われています。

会社は生産性をあげたかったら、社員の瞑想の部屋をつくり、ヨガクラスを提供し、自転車での通勤を奨励し自転車置き場とシャワールームを設置し、アロマセラピー効果のある保湿器をとりつけ、無農薬野菜を使った食堂をもうけるといいでしょう。(笑)

いや、ホント。

これで、病気で休むひとが断然減ると思いますし、楽しく仕事もできて、効率もあがるでしょう。

いろいろと対策はあります。

それに、風邪をひいてもそれはそれで悪いことでもないと言います。

風邪をひくことは、体の掃除だ、と、かの野口整体の野口さんはおっしゃっています*。

とりあえず、「うつされた」というのは、なんだか恨みがましくて恰好わるく、「ひいた」という元来の言い方のほうが、潔いです。

東京の町中でも、枇杷の樹は結構みかけます。

北のほうは存じませんが、関東より西だと、どこにでもあるはずです。

今の季節は、これから2月にかけて葉に養分がたまっていて、特に良いときです。

家になかったら、ちょっとください、って言って分けてもらって、お風呂に入れてみてはいかがでしょう。

健康にもよいですが、とにかく気持いいですよ、枇杷の葉のお風呂は・・・

わたしはご近所のひとにいただいた葉がありますので、煎じて今夜も入ります。

みなさんもお試しになってみては?

ただし、すでにひいてしまっている方は、お風呂は体力を消耗しますので、お控えになった方がよいです。

代わりに、生の枇杷の葉の上に温めたコンニャクを置き、腎臓、肝臓、胃腸、丹田のあたりを温めると、効用があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・おばさん

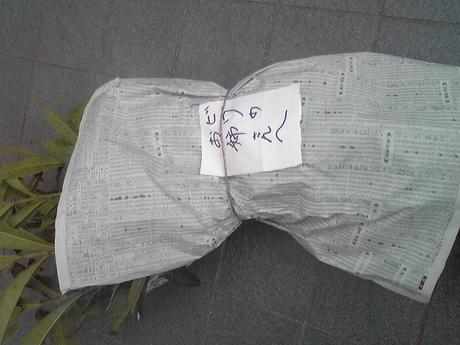

近所のおじさんの庭に大きな枇杷の樹があるので、頼んだらこんなふうにして家の前に置いておいてくれた。お返しに果物を持って行ったらビックリされたけれど、こういうことってご近所付き合いのキッカケにもなっていいと思う。

*野口晴哉 『風邪の効用』

筑摩書房 2002年

コメント